\50秒で読めます/

「マイナンバーの情報をAmazonが管理している」という話を聞いて、不安に感じていませんか。自分の大切な個人情報が、一企業に渡ってしまうのではないかと心配になるのは当然のことです。特に、昨今のデジタル化推進の流れの中で、政府のシステムにAmazonの技術が使われていると聞くと、その関係性がどうなっているのか、情報漏洩のリスクはないのか、疑問が次々と浮かんでくるかもしれません。

この記事では、「マイナンバーとAmazon」というテーマに関する、そうした疑問や不安を根本から解消します。両者の正確な関係性から、個人情報を守るための国の厳格な法律や仕組み、そして政府が採用しているクラウド技術がなぜ安全と言えるのかまで、専門用語を極力避け、一つひとつ丁寧に分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が、仕組みへの確かな理解に変わっているはずです。

この記事を読むことで、以下の点について明確に理解できます。

- マイナンバー情報の本当の管理者

- Amazonと政府のクラウドシステムの関係

- 個人情報を守るための国のセキュリティ対策

- ガバメントクラウドとAWSの具体的な違い

マイナンバーとAmazonの関係性への疑問を解説

このセクションでは、多くの方が抱える「マイナンバーとAmazon」に関する根本的な疑問に焦点を当て、情報の管理体制や法律、そして制度の目的といった基本から解説します。

- マイナンバー情報をAmazonが管理するの?

- マイナンバーは誰が所管している情報?

- マイナンバー制度が目指す目的とは

- 個人情報は法律によって厳格に保護

- Amazonが直接データを見ることはない

マイナンバー情報をAmazonが管理するの?

まず最も重要な結論からお伝えすると、Amazonが国民のマイナンバー情報を直接管理することは絶対にありません。マイナンバーの情報は、法律に基づいて国の行政機関や地方公共団体が一元的に管理する、国の重要な情報資産です。

なぜなら、マイナンバーはあくまで行政手続きの効率化などを目的として導入された制度であり、その情報の取り扱いは「マイナンバー法(番号法)」によって極めて厳しく定められているからです。この法律では、マイナンバーを含む特に重要な個人情報を「特定個人情報」と定義し、それを扱える主体や利用目的を厳格に限定しています。民間企業であるAmazonがその管理主体になることは、法的にあり得ないのです。

例えば、私たちが行政手続きでマイナンバーを提示する場面を想像してみてください。その情報は、手続きを行う市役所や税務署といった公的機関にのみ提供され、それぞれの機関の責任において、法律と規則に則って厳重に管理されます。Amazonがそのプロセスに介在し、情報を収集・管理する権限は一切持っていません。これは、電力会社が各家庭に電気を供給していても、家の中で何が行われているかを知る由もないのと同じような関係です。AmazonはあくまでITインフラという「土台」を提供するだけで、その上でやり取りされる情報の中身には関与しないのです。

マイナンバーは誰が所管している情報?

前述の通り、マイナンバー情報は国の行政機関と地方公共団体が所管しています。具体的には、制度全体の企画・立案を担うデジタル庁、地方公共団体との連携を調整する総務省、そして実際に住民と接し、各種サービスを提供する全国の市区町村などが、それぞれの役割に応じて情報を管理しています。

これらの機関は、法律に基づいた厳格なルールと、多重のセキュリティ体制のもとで国民の大切な個人情報を取り扱っています。情報システムは、外部からの不正アクセスを防ぐためのファイアウォールや侵入検知システムといった技術的な防御策はもちろんのこと、庁舎内のサーバールームへの入退室管理といった物理的な対策も徹底されています。さらに、職員が情報にアクセスする際にも厳格な権限管理が行われ、「誰が」「いつ」「どの情報に」アクセスしたのかが全て記録される仕組みになっています。

言ってしまえば、マイナンバー情報は国と自治体が国民から預かっている公的な情報資産です。そのため、特定の民間企業が管理・運用に直接関与することはなく、あくまで公的機関の監督下で、国民のプライバシーを守ることを最優先に保護されています。

マイナンバー制度が目指す目的とは

そもそもマイナンバー制度が何のために存在するのかを理解することも、誤解を解く上で大切です。この制度は、主に3つの大きな目的を達成するために導入されました。

1. 行政の効率化

一つ目は、これまで各省庁や自治体がバラバラに管理していた国民の情報を、マイナンバーという共通の番号でつなぐことにより、行政機関間の情報連携をスムーズにし、手続きを簡素化することです。例えば、災害が発生した際に、被災者情報を迅速に共有し、支援金の支給を素早く行うといった活用が期待されます。従来は情報の照会に時間がかかっていましたが、マイナンバーを活用することで、行政側の事務処理コストの削減にも繋がります。

2. 国民の利便性の向上

二つ目は、私たち国民の利便性を高めることです。代表的な例が、オンラインで様々な行政手続きができる「マイナポータル」です。子育てに関する申請や、確定申告などが自宅のパソコンやスマートフォンから行えるようになりました。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「マイナ保険証」も普及が進んでおり、医療機関での受付がスムーズになるだけでなく、本人の同意があれば過去の薬剤情報や健診情報を医師と共有し、より質の高い医療を受けられるようになります。

3. 公平・公正な社会の実現

三つ目は、所得や他の行政サービスの受給状況を、行政がより正確に把握できるようになることで、税金の公平な負担や、本当に支援が必要な方へのきめ細やかな給付を実現することです。これにより、社会保障給付の不正受給や過少申告といった問題を減らし、制度全体の信頼性を高めることで、より公平で公正な社会を目指しています。

このように、マイナンバー制度は国民生活をより良くするための社会基盤であり、その根幹をなす個人情報が不適切に扱われることがないよう、制度設計の段階から細心の注意が払われています。

個人情報は法律によって厳格に保護

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は、「マイナンバー法」によって非常に厳しく保護されています。この法律は、情報の目的外利用や提供を固く禁じており、違反した場合には、他の個人情報保護関連の法律と比較しても特に厳しい罰則が科されます。

例えば、法律で定められた社会保障、税、災害対策といった行政手続き以外の目的でマイナンバーを収集したり、正当な理由なく他人に提供したりする行為は固く禁止されています。これは、行政機関の職員だけでなく、源泉徴収などで従業員のマイナンバーを取り扱う民間企業の担当者にも同様に適用される、極めて厳しいルールです。

もし、これらの規定に違反して情報を漏洩させたり、不正に利用したりした場合は、個人のプライバシーに対する重大な侵害行為とみなされ、厳しい刑事罰の対象となります。さらに、法律の遵守状況を監視するために、内閣総理大臣の監督下に「個人情報保護委員会」という独立した第三者機関が設置されており、不適切な取り扱いがないか常に目を光らせています。このように、法的な側面からも、マイナンバー情報は幾重にも守られているのです。

Amazonが直接データを見ることはない

「政府のシステムにAmazonの技術が使われている」という事実から、Amazonがデータにアクセスできるのではないか、と懸念する方がいるかもしれません。しかし、これも明確に否定できます。Amazonが、政府のシステム内に保管されているマイナンバー情報などのデータを直接閲覧したり、利用したりすることは技術的・契約的に不可能です。

これを理解するためには、クラウドサービスの仕組みを考えるのが分かりやすいでしょう。Amazonが提供しているのは、データを保管するための「場所」や「ITインフラ」です。これは、私たちが銀行の貸金庫にお金を預けるのと似ています。銀行は頑丈で安全な金庫という「場所」を提供しますが、顧客の許可なく金庫を開けて中身を見ることはできません。鍵を持っているのは預けた本人だけです。

同様に、政府はAmazon Web Services(AWS)というクラウドサービスを利用してシステムを構築していますが、保管されているデータは高度に暗お号化されています。データを復号して人間が読める形に戻すための「鍵」は政府だけが管理しており、AWS側にはその鍵がありません。これは「顧客管理型の暗号鍵」と呼ばれる仕組みで、サービスの提供者であってもデータの中身にはアクセスできないことを保証する技術です。したがって、AWS(Amazon)がデータにアクセスすることは原理的に不可能なのです。

個人情報は法律によって厳格に保護

このセクションでは、マイナンバー情報が保管されているサーバーの場所や、政府が利用する「ガバメントクラウド」、そしてAmazonが提供する「AWS」との技術的な関係性について、より詳しく掘り下げていきます。

- マイナンバーカードのサーバーはどこにある?

- 政府が推進するガバメントクラウドとは

- ガバメントクラウドとAWSの違いを解説

- なぜ政府のシステムにAWSが採用されたか

- 国が定めた厳格なセキュリティ基準

マイナンバーカードのサーバーはどこにある?

マイナンバーカードに関連する情報や、国の様々な行政システムが稼働するサーバーは、特定の物理的なデータセンターに限定されているわけではなく、「ガバメントクラウド」と呼ばれる、セキュリティが確保されたクラウド環境上に構築されています。

かつては、多くの行政機関が自前でサーバー設備(データセンター)を庁舎内などに設置・運用する「オンプレミス」という形態が主流でした。しかし、この方法には多額の初期投資や維持管理コストがかかる上、災害時に庁舎が被災するとシステム全体が停止してしまうリスクがありました。また、新しいサービスを追加しようとしても、サーバーの調達や設定に数ヶ月単位の時間がかかるなど、柔軟性に欠けるという課題もありました。

そこで、より安全で効率的、かつ柔軟な運用を目指し、政府は民間企業が提供する最先端のクラウドサービスを活用する方針に転換しました。この政府・自治体専用のクラウド利用環境が「ガバメントクラウド」であり、マイナンバー関連のシステムも、この高度に安全な環境上で運用されています。これにより、データの保管場所も物理的に一箇所に集中するのではなく、日本国内の複数の地域に分散されるため、災害対策も大幅に強化されています。

政府が推進するガバメントクラウドとは

ガバメントクラウドとは、政府および地方公共団体が共同で利用するために構築された、セキュリティの高いクラウドサービス利用環境のことです。デジタル庁が中心となって推進しており、国の行政システムの標準的なプラットフォームとして位置づけられています。

このガバメントクラウドを導入する主な目的は以下の通りです。

- コスト削減と効率化: 各省庁や全国約1,700の自治体が個別にサーバーを調達・運用するよりも、共同で利用する方がスケールメリットが働き、税金であるコストを大幅に削減できます。また、システムの運用管理も効率化されます。

- 迅速なサービス提供: クラウドの柔軟な特性を活かすことで、国民が必要とする新しい行政サービスを、従来よりもはるかに短い期間で開発・提供することが可能になります。例えば、新たな給付金制度ができた際にも、迅速にシステムを構築して対応できます。

- セキュリティの強化: 国が定めた統一的で厳格なセキュリティ基準(ISMAP)を満たすクラウドサービスのみを利用するため、各自治体が個別にセキュリティ対策を行うよりも、国全体のサイバーセキュリティレベルを均一に高く保つことができます。

- 自治体システムの標準化: これまで各自治体は異なるベンダーの異なるシステムを使っていたため、連携が困難でした。ガバメントクラウド上で標準化されたシステムに移行することで、自治体間の連携がスムーズになり、職員の業務負担軽減や住民サービスの向上に繋がります。

言ってしまえば、ガバメントクラウドは、日本の行政DX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させるための、いわば「行政専用の高性能な共同利用ITインフラ」なのです。

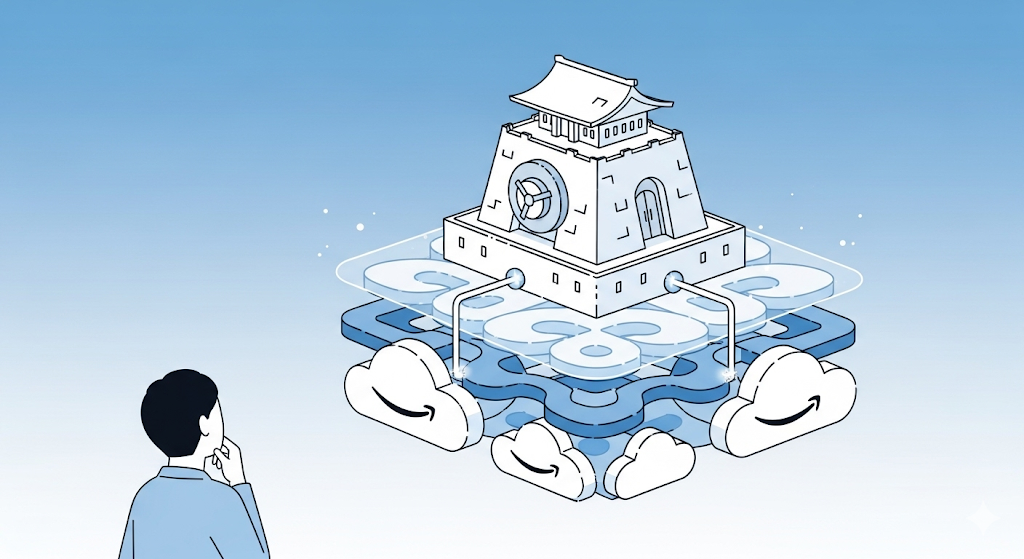

ガバメントクラウドとAWSの違いを解説

ここで、「ガバメントクラウド」と、Amazonが提供する「AWS」との関係性を整理しておきましょう。この二つは混同されがちですが、その役割は明確に異なります。

- ガバメントクラウド: 日本政府および地方公共団体が利用する「クラウド環境の枠組みや名称」です。これは、特定の製品やサービスを指す言葉ではなく、国が定めた厳しい基準を満たしたクラウド環境全体のことを指す「概念」や「制度」と理解するのが適切です。

- AWS (Amazon Web Services): Amazonが提供する「クラウドコンピューティングサービス」の具体的な製品名です。そして、このAWSは、ガバメントクラウドの厳しい要件を満たすサービスの一つとして、政府に正式に認定されています。

つまり、「ガバメントクラウド」という名のレストランを開くために、政府が「この厨房機器の基準を満たした業者しか使ってはいけません」というルールを定め、その厳しい基準をクリアした厨房機器メーカーの一つがAmazon(AWS)である、というような関係です。AWSの他にも、GoogleやMicrosoft、Oracleといった企業のクラウドサービスがガバメントクラウドの提供事業者として認定されており、政府や自治体はこれらの認定事業者の中から選択することができます。

この関係性を表にまとめると以下のようになります。

| 用語 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| ガバメントクラウド | 政府・自治体向けの統一基準を満たしたクラウド利用環境という「制度・枠組み」 | 行政システムを構築・運用するための「土台」 |

| クラウドサービス | ガバメントクラウドの土台を実際に提供する民間事業者の「具体的な製品」 | AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud |

| AWS | Amazon社が提供するクラウドサービス。ガバメントクラウドの認定事業者の一つ |

このように、AWSはあくまでガバメントクラウドという大きな枠組みを支える、信頼された技術提供者の一つという位置づけになります。

なぜ政府のシステムにAWSが採用されたか

政府がガバメントクラウドの提供事業者としてAWSを選んだ理由は、単に有名だから、というわけではありません。国が定めた極めて厳格な要件をクリアした、数少ない事業者の一つだからです。

その選定基準の中心となるのが、「ISMAP(イスマップ)」という制度です。これは「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」のことで、政府が利用するクラウドサービスが、国の定めた数百項目に及ぶ詳細なセキュリティ基準を満たしているかどうかを、第三者機関が客観的に評価・登録する仕組みです。

AWSは、このISMAPのリストに制度開始の早い段階から登録されており、以下のような点で高い評価を得ています。

- 世界最高水準のセキュリティレベル: 不正アクセスや情報漏洩を防ぐための多岐にわたるセキュリティ機能を標準で備えており、継続的な改善が行われていること。

- 国内外での圧倒的な実績: NASAや英国政府など、非常に高い機密性を要求する国内外の政府機関や大企業での豊富な採用実績があり、安定した運用能力が世界的に証明されていること。

- 優れた可用性と拡張性: 大規模なアクセスにも耐えうるシステム性能と、必要に応じてリソースを瞬時に、かつ柔軟に変更できる拡張性を備えていること。これにより、税金の無駄遣いを防ぎつつ、安定したサービス提供が可能になります。

これらの理由から、国民の重要な情報を預かる国のシステムの基盤として、AWSが信頼できるパートナーの一つとして判断されたのです。

国が定めた厳格なセキュリティ基準

前述の通り、ガバメントクラウドで利用されるサービスは、ISMAPをはじめとする国が定めた厳格なセキュリティ基準をクリアする必要があります。これは、一般的な民間企業が自社のシステムに求めるセキュリティレベルをはるかに超える、極めて厳しいものです。

具体的には、以下のような多岐にわたる項目について、専門家による厳しいチェックが行われます。

- データの暗号化: 通信経路やサーバーに保管されているデータが、常に最新かつ強力な方式で暗号化され、万が一データが盗まれても中身が解読不能になっているか。

- アクセス管理: 「最小権限の原則」に基づき、職員やプログラムには業務に必要な最低限の権限しか与えられていないか。また、誰が、いつ、どの情報にアクセスしたのかが全て記録され、不正な操作を即座に検知できる仕組みがあるか。

- 脆弱性対策: システムの弱点を突いたサイバー攻撃を防ぐため、24時間365日体制で監視が行われ、新たな脅威に対して常に最新のセキュリティ対策が施されているか。

- 物理的セキュリティ: サーバーが設置されているデータセンター自体の場所は非公開で、厳重な入退室管理、監視カメラ、警備員による巡回など、物理的な侵入を許さない体制が整っているか。

- 運用の継続性: 大規模な災害やシステム障害が発生した際に、迅速に別の地域のデータセンターに切り替えて復旧し、国民への行政サービスを継続できる計画と体制が整っているか。

これらの基準は、一度クリアすれば終わりではなく、毎年厳しい監査によって継続的に遵守されているかがチェックされます。このような徹底した管理体制があるからこそ、国民は安心してマイナンバー制度などの行政サービスを利用することができるのです。

総括:マイナンバーとAmazonの正しい関係

最後に、この記事で解説した「マイナンバーとAmazon」の正しい関係性について、重要なポイントをまとめます。

- Amazonが国民のマイナンバー情報を直接管理することは絶対にない

- マイナンバー情報の管理主体はあくまで国の行政機関と地方公共団体である

- 情報の取り扱いは「マイナンバー法」という法律によって厳格に定められている

- Amazonの役割は政府が利用するクラウド環境の「技術提供者」の一つである

- 政府や自治体が利用するクラウド環境の枠組みを「ガバメントクラウド」と呼ぶ

- ガバメントクラウドは特定の企業を指す名称ではなく国の制度名である

- AWSはガバメントクラウドの厳しい要件を満たした認定事業者の一つに過ぎない

- 他にもGoogleやMicrosoftなどの企業が認定事業者として存在する

- 政府は客観的な基準で事業者の技術力や安全性を評価し選定している

- その中心的な基準が「ISMAP」という政府独自のセキュリティ評価制度である

- クラウド事業者はデータを保管する安全な「場所」を提供する役割を担う

- 政府がクラウド上に保管するデータは全て高度に暗号化されている

- データを元に戻すための暗号化の「鍵」は政府のみが厳重に管理している

- そのためクラウド事業者であってもデータの中身を見ることは不可能である

- 国のシステムは民間企業以上に厳格な多重のセキュリティ基準で守られている

- マイナンバー制度の本来の目的は行政の効率化や国民の利便性向上にある

- クラウド活用は税金の効率的な利用や迅速なサービス提供に繋がる

- データの保管場所は日本国内のデータセンターに限定されている

- 独立した第三者機関である「個人情報保護委員会」が監視を行っている

- 不安を感じた際は、デジタル庁などの公式サイトで正確な情報を確認することが大切